ホワイトバランスを設定して良い色合いの写真を撮る

ホワイトバランスとは?

カメラで撮影した時に、白熱電球の下で撮ると実際の見た目よりも黄色っぽく写ったり、晴天の時の日陰が青っぽく写ったりしたことありませんか?

白い色のものを撮ると、それがより目立ってしまうことありますよね。それはホワイトバランスが関係しています。

デジタルカメラのホワイトバランス設定をオートホワイトバランス(AWB)にして撮影していると、時々こういうことが起こります。ホワイトバランスとは、純白の被写体を白く写すためにカメラで調整する色補正機能のことをいいます。広義には、様々な色合いの光源のもとで、望んだ色調を得るための補正という意味でもあります。

人間の視覚は、様々な色合いの光源下にあっても、白い被写体は白に見えるという順応性があります。デジタルカメラでは、ソフトウエア的に基準になる白いものを白と見立て、白くなるように色補正を行います。それは人間の眼ほど完璧には補正できない為に、カメラで撮った被写体が色かぶりをした状態に見える写真に違和感を感じることがあるのです。

そこで、撮影する時に見たままの色合いや、思ったような色合いにするために、ホワイトバランスを調整する必要があります。

白熱電球照明の下で撮った、ホワイトバランス調整前の写真

ホワイトバランス調整後、撮った写真

このように撮影する場所の環境光の影響で、被写体の色合いが変わってしまうときには、デジタルカメラのホワイトバランスを変えて調節します。具体的には「色温度」を変えて調節するのですが、それはどういうことかを見てみましょう。

色温度とは?

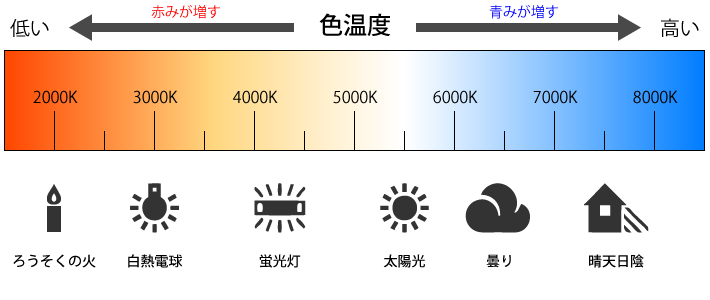

太陽光や白熱電球、蛍光灯など光源によって違う色合いは、色温度で表されます。

色温度とは、光の色を数値に表したもので、光源自体の温度ではなく光の色を数値に置き換えたものになり、K(ケルビン)という単位で表します。

上の図表のように、それぞれの光源によって色温度の値が違います。

- ろうそくの火:2000K

- 白熱電球:2800〜3200K

- 白色蛍光灯:4000〜4200K

- 晴天の屋外(太陽光):5000〜6000K

- 曇り:6000〜6500K

- 晴天の日陰:7000〜7500K

色温度が低いと、赤みが増した色合いになり、色温度が高いと青みが増した色合いになります。

白に近い光は昼間の太陽光の5500K位で、その前後が人の眼で最も自然に見える色温度といわれています。カメラのフィルムは5500Kを基準に作られており、デジタルカメラは5200Kを基準に設定されています。

従って、それよりも色温度が低い環境光の、白熱電球下で撮影すれば赤っぽく写り、色温度が高い環境光の曇りで撮影すれば青っぽく写ります。

普段デジタルカメラで撮影していても、あまり色温度を意識しないで撮れるのは、カメラに搭載されているオートホワイトバランスが効いているからです。オートホワイトバランスモードに設定されていると、ある程度カメラが自然な色合いになるようホワイトバランスを調節してくれるので極端におかしな色にはならないようになっています。

ですが、より正確に色を再現したい場合や、もっとイメージを強調した色合いにしたい場合は、デジタルカメラのホワイトバランス設定を変えて、色温度を調節してみましょう。

デジタルカメラのホワイトバランス設定

デジタルカメラのホワイトバランス設定画面を見てみましょう。

ホワイトバランス設定は、いくつかのプリセットが用意されています。

- AWB(オートホワイトバランス):3000〜7000K

- 太陽光:5200K

- 日陰:7000K

- くもり、薄暮、夕やけ雲:6000K

- 白熱電球:3200K

- 白色蛍光灯:4000K

- フラッシュ:6000K(メーカー及び機種による)

- マニュアル:2000〜10000K(メーカー及び機種による)

メーカーや機種によって、若干の違いはありますが、ほぼこのような設定になっています。

AWB(オートホワイトバランス)で撮っていると、色温度が変わるとカメラにどういう色で撮れているのか分かりづらいので、基本の太陽光(5200K)に設定して撮ってみましょう。

太陽光(5200K)に設定

デジタルカメラのホワイトバランス設定を太陽光にして撮った写真

白熱電球の照明のカフェで撮ると、かなり赤っぽい色になります。

蛍光灯の照明のおもちゃ屋の店内は、黄緑っぽく色被りします。

木陰で撮ると、青っぽい色になります。

フィルム(ポジフィルム)で撮影したことのある方ならご存知だと思いますが、このように光源の色温度によって撮った写真の色は肉眼で見るのと違ってきます。

光源の色温度に設定

上の写真を、それぞれホワイトバランスを光源に合わせて変えて撮るとこうなります。

白熱電球モードで撮りました。

蛍光灯モードで撮りました。

日陰モードで撮りました。

このようにカメラのホワイトバランス設定を光源に合わせたら、肉眼で見た色に近くなりました。

ホワイトバランスを調整すると、光源の色温度にカメラの設定を合わせて、本来の色に合わせることができます。色温度によって生じる”色かぶり”を補正して、カメラ内での白さの基準を補正して本来の色に合わせる忠実な再現ができるのです。

ホワイトバランスで雰囲気を変えた写真を撮る

その他に、撮りたいイメージに合わせてホワイトバランスで色を変えることも可能です。

フィルムでは種類を変えたり、レンズに色フィルターを付けて雰囲気の違う写真を撮っていたのをデジタルカメラでは、ホワイトバランス調整で行えます。

商品写真など正確な色を写す必要がある場合は、ホワイトバランスを忠実に合わせる必要がありますが、それ以外の場合は忠実な色再現ではイメージが違っていたり、伝わりづらい場合は、意図的に色合いを変えて表現したいことを強調することがあります。

通常使っているオートホワイトバランスモードで撮ったものと、どう変わるのかをみてみましょう。

冷たさを強調したい。

白熱電球モード(3200K)で撮ることで、つららが下がる景色が、かなり青みがかった冷たいイメージになりました。

温かみを強調したい。

オートホワイトバランスでも悪くはないのですが、カフェのリラックスした雰囲気を出すために、マニュアルホワイトバランスモードで3700Kに設定して、白熱電球モードで撮るよりも若干赤みがかかるようにしました。

赤みを強調したい

実際の景色もそれほど夕焼けの赤さが無かったのですが、オートホワイトバランスでは赤みが物足りない感じになったので、マニュアルホワイトバランスで6800Kにして夕日を強調しました。

幻想的な雰囲気にしたい

薄暗いトンネルを、蛍光灯モードで撮ってみると、まるでファンタジー映画のような幻想的な雰囲気になりました。

このようにホワイトバランスは、本来「白さ」を調整するものですが、必ずしも正解があるわけではなく、冷たさや温かみなど伝えたいイメージによって、自分の表現したい色を出すためにも活用できます。

マニュアルホワイトバランスモードで数値を変える場合ですが、青っぽくしたい時には太陽光の基準値である5200Kより数値を下げる方向(例:3200Kなど)、赤っぽくしたい時には数値を上げる方向(例:6800Kなど)になります。

実際の光源の色温度の場合は数値が低いほど赤く、高いほど青いのですが、カメラでの調整は逆向きに補正することになるので上記のようになります。

ホワイトバランスのしくみが分かると、写真の色合いを自由にコントロールできるようになります。ぜひ色々と試して写真表現を広げてみて下さい。

今回は、Jpegで撮影をすることを前提にした説明でしたが、RAWデータで撮影すれば、事後のデータ処理で画像の劣化なく色温度の調整ができます。撮影時に色温度を変えてホワイトバランスを調整する時間が取れない時や、後でじっくり検討したい時にはRAWで撮影がオススメです。

注)この記事の作例写真は、RAWデータで撮ったものを現像時に各モードで出力したもので、jpegでそれぞれ撮影した状態を再現したものです。